Организация экскурсий

Научные, научно-познавательные, образовательные туры по геологии, петрологии и минералогии (Россия, Восточная Сибирь) - Восточно-Сибирское отделение Российского минералогического общества.

В геологическом отношении Восточная Сибирь представляет собой полигон в котором отмечаются почти все известные типы структурных элементов представленные кратонами, подвижными поясами их обрамляющими, осадочными комплексами чехла, рифтогенными и современными образованиями, сформированных от палеоархея до современности. Отмечается огромное разнообразие метаморфических, магматических и осадочно-вулканических пород, обычных и известных только здесь минералов. Восточная Сибирь уникальна своими запасами минерального сырья. Здесь сосредоточены месторождения мировой значимости редких элементов (лития, тантала, ниобия, калийных солей, гелия), золота, магнезита. Разрабатываются и состоят на балансе месторождения железной руды, талька, соли, гипса, магнезита, галита, сильвина, волластонита, диопсида, облицовочного сырья – гранитов, гранодиоритов, диабазов, офикальцита. Мировой славой с XIX века пользуются месторождения нефрита и лазурита, встречаются редчайшие в мире типы пород и минералов известные только здесь.

Многие из объектов находятся на побережье озера Байкал, который объявлен Памятником Всемирного наследия человечества. Не менее красивы и горные системы Восточной Сибири – Хамар-Дабан, Восточный Саян, Морской, Приморский и другие хребты. Геологические объекты известны мировой геологической общественности так как на них проводились геологические, петрографические, минералогические экскурсии – ХШ Сессии Международной минералогической ассоциации (Новосибирск, 1978), XXVII Международный геологический конгресс (Москва, 1984), Международный симпозиум по геологии гранулитов (Иркутск, 1990) и многие другие мероприятия.

В этой программе предполагается организация научного, научно-познавательного и образовательного туризма для участников разного научного уровня и подготовки. В их проведении планируется участие д.г.-м.н. проф. Левицкого В.И., к.г.-м.н. Левицкого И.В. и других сотрудников (Институт геохимии СО РАН), к.г.м.н. Резницкого Л.З., Бараша И.Г. и других сотрудников (Институт земной коры СО РАН и др.). Заявленные темы в зависимости от пожеланий могут корректироваться, сокращаться и объединятся.

Научный туризм – предполагает организацию и проведение экскурсий для высококвалифицированных зарубежных специалистов (проф, доктора PHD) со специализацией по геологии, минералогии, петрографии, геохимии осадочных, магматических, метаморфических комплексов и месторождений. Предлагается две формы проведения в качестве - совместных научных экспедиций и ознакомлением с объектами по интересующей тематике в виде экскурсий. Научно-познавательный туризм проводится со специализацией по геологии, минералогии, петрографии, геохимии, экологии и включает организацию туров по согласованию объектов и тем. Образовательный туризм – предполагает организацию учебных практик по геологии, петрографии, минералогии.

Предлагается проведение следующих экскурсий:

1. Геология и петрология высоко- и низкометаморфизованных комплексов юго-запада Сибирского кратона и подвижных поясов в его обрамлении

Объекты – палеоархейский комплекс гранито-гнейсов тоналит-трондьемит-гранодиоритовых ассоциаций в основании Онотского и Таргазойского зеленокаменных поясов (р.р. Онот, Малая и Большая Белая, Тагна); породы мезоархейского Онотского и Таргазойского зеленокаменных поясов (р.р. Онот, Малая Белая); гранулитовые неоархейско-палеопротерозойский шарыжалгайский (разрез по КБЖД, карьер Ангасолка и 57 км) и неоархейский китойский (бассейн р. р. Китой и Онот) комплексы юго-запада Сибирского кратона; гранулитовые фанерозойские слюдянский (р. Слюдянка и Быстрая) и ольхонский (Приольхонье – пос. Черноруд, Тажеранские степи, урочище. Улан-Харгана) комплексы; мезо-неархейский комплекс гранито-гнейсов ТТГА докембрийского основания Гарганской глыбы (бассейн р. р. Ока, Хойто-Гарган) – 10-14 дней.

Административные районы экскурсий: Иркутская область – Слюдянский, Иркутский, Усольский, Черемховский, Тулунский, Заларинский, Ольхонский районы; Республика Бурятии – Окинский р-он.

Обеспечение. автобус, минивэн, электричка, по желанию катер.

Размещение. турбазы, гостиницы, полевые лагеря.

2. Месторождения полезных ископаемых Восточной Сибири.

Месторождения в докембрийском фундаменте Сибирской платформы: Онотское и Савинское магнезитовые (р. Онот, р. Савина) – 5-6 дней,

Онотское тальковое (р. Онот, 4 рудных участка) 3-5 дней,

Железорудные - Сосновый Байц в Онотском ЗП (р. Онот), Байкальское в шарыжалгайском комплексе (верховье р. Задой) – 5-8 дней;

Карьеры Ангасолка и 57 км – месторождения строительных материалов – 1-2 дня.

Месторождения в складчатом обрамлении юго-запада Сибирского кратона:

Буровщина, Перевал, Бугульдейка месторождения мраморов (район п.п. Слюдянка и Бугульдейка) – 4-7 дней,

Нарын-Кунта – пегматитов – 3 дня,

Малобыстнинское (р. Малая Быстрая), Тултуйское (р. Тултуй) и Слюдянское (р. Слюдянка) месторождения лазурита – 4-8 дней,

Слюдянское месторождение флогопита (р. и район пос. Слюдянка) 1-5 дней.

Административные районы экскурсий: Иркутская область – Слюдянский Иркутский, Усольский, Черемховский, Тулунский, Заларинский, Ольхонский районы.

Обеспечение: автобус, минивэн, электричка, по желанию катер (Байкал).

Размещение: турбазы, гостиница, полевые лагеря.

3. Геология и петрология магматических комплексов фундамента Сибирского кратона.

Магматические комплексы юго-запада Сибирского кратона

ТТГА комплекс гранито-гнейсов в основании Онотского и Таргазойского ЗП (р.р. Онот, Малая и Большая Белая) – 7-14 дней.

Неоархейские и палеопротерозойские гранитоиды в шарыжалгайском и китойском гранулитовых комплексах (Кругобайкальская ж.д., среднее течение р. Китой) – 6-8 дней.

Палеопротерозойские гранитоиды приморского (оз. Байкал), саянского (р. Олха), шумихинского (Шумихинский хребет) комплексов Прибайкалья и Присаянья 7-10 дней.

Магматические комплексы в складчатых поясах обрамления кратона:

Ультраметаморфические и интрузивные гранитоиды, пегматиты в ольхонском метаморфическом комплексе (Тажеранские степи, полоса Черноруд-Тонты, падь Крестовая, бухта Ая, Тажеранский массив) – 5-8 дней.

Святоноситы Прибайкалья (п-ов Святой Нос, оз. Байкал; Малобыстринский массив, р. Малая Быстрая; мыс Улан-Нур ) – 7-10 дней.

Тажеранский массив нефелиновых сиенитов и связанных с ними метасоматических пород (Мыс Улан Нур) – 3-7 дней.

Районы: Иркутская область – Слюдянский, Ольхонский, Иркутский, Усольский, Черемховский, Тулунский, Заларинский районы.

Обеспечение: автобус, минивэн, электричка, катер.

Размещение: туристкие базы, гостиница, полевые лагеря.

4. Петрология и минералогия уникальных объектов Восточной Сибири.

Юго-западная часть фундамента Сибирского кратона:

Разрез горных пород шарыжалгайского комплекса метаморфических пород гранулитовой фации и гранитоидов вдоль полотна Кругобайкальской ж.д. – 2-5 дней.

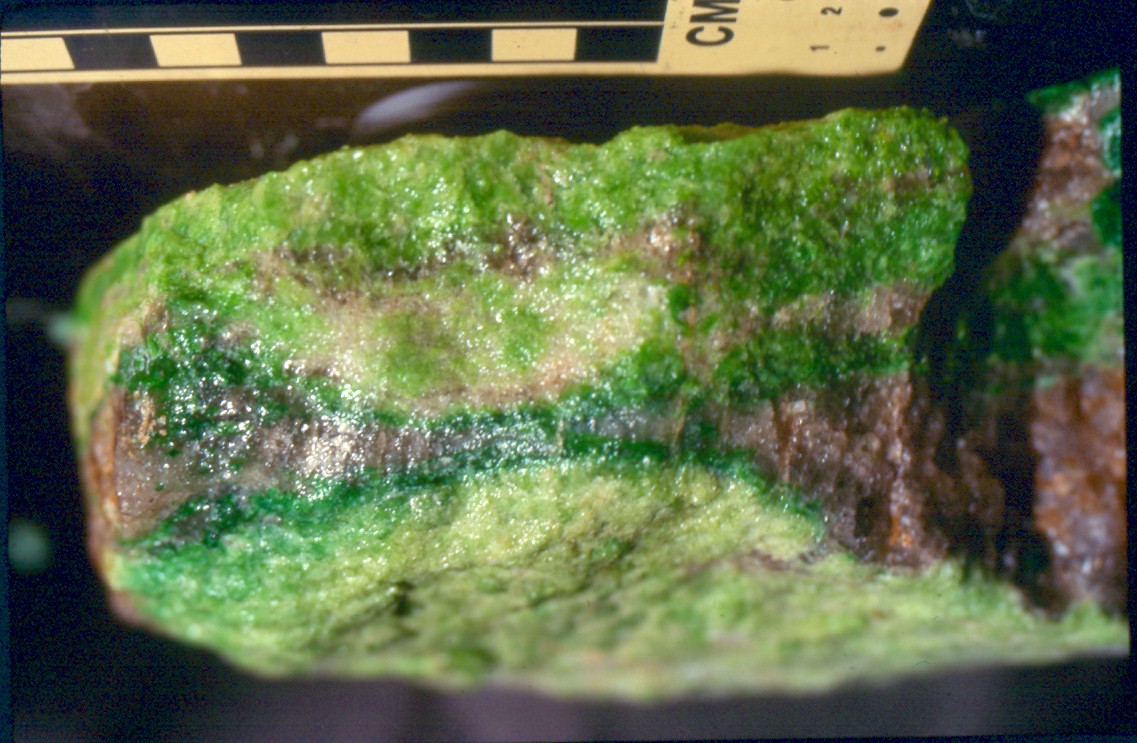

Метасоматические породы Белой Выемки в шарыжалгайском комплексе (3-5 дней).

Шарыжалгайский гранулитоый комплекс - карьеры - Ангасолка, 57 км – 2-3 дня.

Китойский гранулитовый комплекс метаморфических пород и ультраметаморфических гранитоидов (среднее и верхнее течение р. Китой, р. Малая Белая) – 4-7 дней

Приморский комплекс палеопротерозойских рапакивиподобных гранитов (Большие Коты, Бухта Песчаная Харгино, Бугульдейка, м. Рытый)– 6-8 дней, катер.

Онотское месторождение талька и магнезита (р. Онот) – 3-6 дней.

Савинское месторождение магнезита (р. Савино) – 3-5 дней

Массивы гранито-гнейсов ТТГА и породы Онотского зеленокаменного пояса (р.р. Онот, Савина, Малая Белая) – 5-8 дней.

Гранитоиды Саянского комплекса Юго-Западного Присаянья (Гиргантуйский, Шумихинский массивы) – 4-5 дней

Складчатого обрамления фундамента Сибирской платформы.

Слюдянские флогопитовые месторождения (р. Слюдянка) - 3-4 дня

Малобыстринское и Слюдянское месторождения лазурита (р.р.. Малая Быстрая, Слюдянка, Талая) - 4-5 дней

Магматические и метасоматические породы Тажеранского массива (мыс Улан-Нур) – 3-7 дней.

Метаморфические, магматические и метасоматические породы Ольхонского комплекса (Приольхонье, Тажеранские степи, пос. Тонты-Черноруд) – 5-7 дней.

Посткинематические гранитоиды приморского, саянского и шумихинского комплекса (Приольхонье – оз. Байкал; Присаянье – р.р. Онот, Арбан, Прибайкалье – Бухта Песчатая, Большие Коты, Листвянка) – 7-10 дней.

Районы: Иркутская область – Слюдянский, Ольхонский, Иркутский, Усольский, Черемховский, Тулунский, Заларинский районы; Окинский р-он республики Бурятии.

Обеспечение. автобус, минивэн, электричка, по желанию катер.

Размещение Гостиница, полевые лагеря.

Краткая характеристика объектов

Шарыжалгайский неоархейский-палеопротерозойский комплекс (гиперстеновые, двупироксеновые и биотит-двупироксеновые плагиосланцы и плагиогнейсы; биотитовые и биотит-гранатовые плагиогнейсы и кварцито-гнейсы, кордиерит-гранат-силлиманит-гиперстеновые плагиогнейсы; доломитовые и кальцитовые мраморы; метасоматические породы по мраморам – пироксеновые и шпинель-пироксеновые скарны, форстеритовые и шпинель-форстеритовые кальцифиры; нефелиновые, флогопитовые, скаполитовые и содалитовые метасоматические породы; мигматиты плагиоклазовые, калишпатовые, теневые калишпатовые, мигматит-граниты, граниты, чарнокиты, эндербиты). Районы экскурсий – 138 км, 131-132 км, 110 км, мыс Половинный, Белая Выемка, район мыса Толстый, порт Байкал, район пос. Листвянка.

Китойский неоархейский гранулитовый комплекс (двупироксеновые, гиперстеновые и биотит-двупироксеновые плагиосланцы и плагиогнейсы; биотитовые и биотит-гранатовые плагиогнейсы и кварцито-гнейсы; высокоглиноземистые кордиерит-гранат-силлиманит-гиперстеновые плагиогнейсы и плагиосланцы; кальцитовые и доломитовые мраморы, скарны по ним; скаполитовые, амфиболовые, гранатовые метасоматиты; граниты, чарнокиты, эндербиты, мигматиты и гранито-гнейсы)

Онотский зеленокаменный пояс – палеоархейские тоналит-трондьемит-гранодиоритовые ассоциации (тоналиты, трондьемиты, гранодиориты; апобазальтовые и апогипербазитовые амфиболиты; доломитовые магнезитовые мраморы; тальковые, хлоритовые и серпентиновые метасоматиты; биотитовые и биотит-гранатовые гнейсы и кварцитогнейсы; железистые кварциты; тальковые, хлоритовые, серпентипновые метасоматиты) - междуречье Онот, Савина, Малая Белая.

Слюдянский гранулитовый метаморфический комплекс (биотит-двупироксеновые сланцы и гнейсы; амфиболиты и амфиболовые плагиогнейсы; кальцит-доломитовые и доломит-кальцитовые, доломитовые, кальцитовые мраморы; кварц-апатитовые и кварц-карбонатные породы; форстеритовые и шпинель-форстеритовые кальцифиры; мигматиты, граниты, керамические и редкоземельные пегматиты; апокарбонатные и апоалюмоситликатные метасоматиты; флогопитовые, скаполитовые, шпинелевые, волластонитовые). Карьеры – Перевал, Буровщина, рудники 2, 3, разрез по р. Слюдянка, облицочный карьер Малобыстринского сиенитового массива, разрезы по р. Безымянная, Сухой ручей.

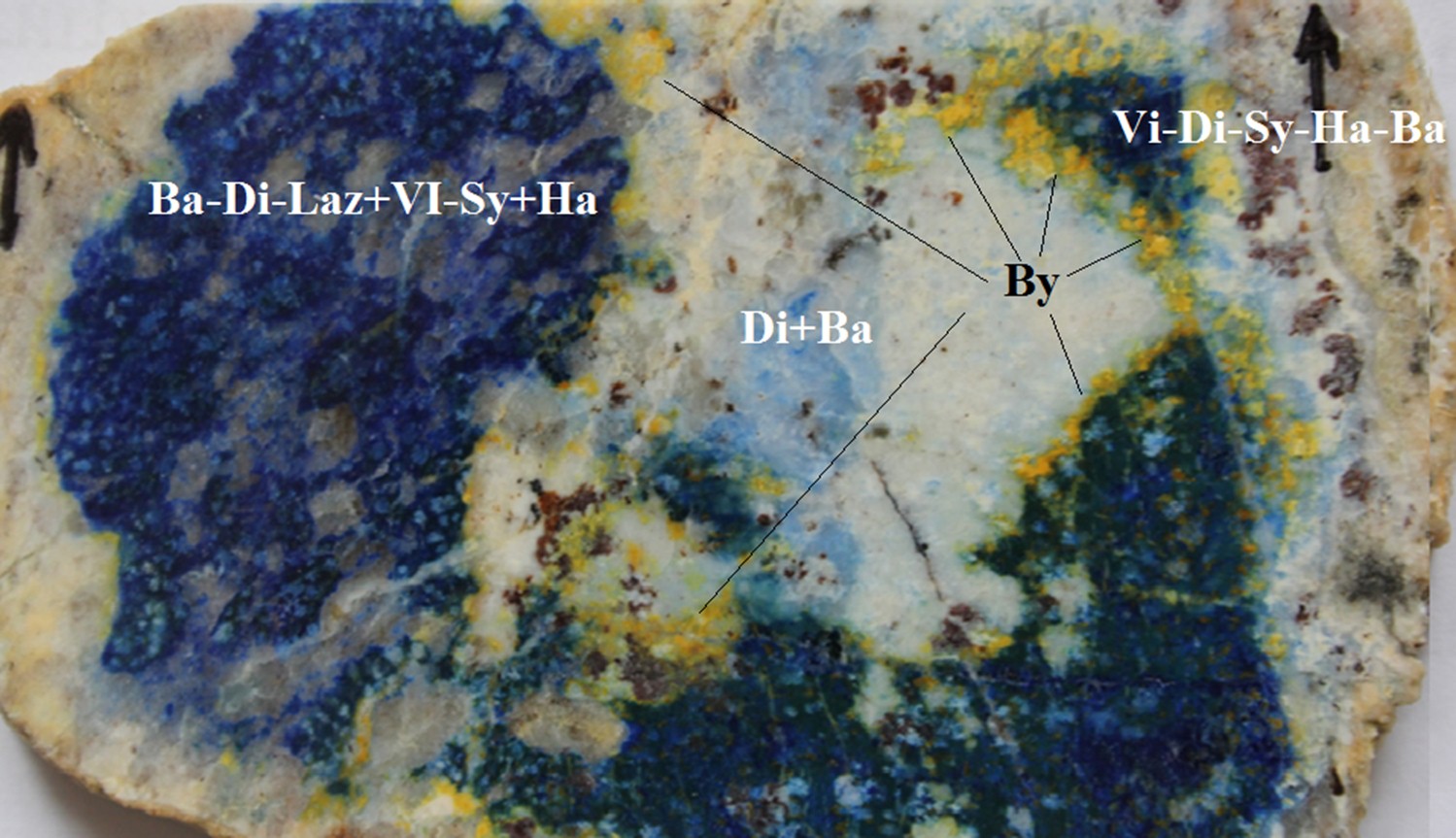

Лазуритовые месторождения Слюдянского района – Малобыстринское, Тултуйское, Слюдянское (кальцитовые и доломитовые мраморы; гранитоиды, сиениты и нефелиновые сиениты; флогопитовые, скаполитовые, нефелиновые, лазуритовые, афганитовые, гранат-андрадитовые метасоматиты; открытые здесь минералы тункит, быстрит, владимиривановит, а также афганит известный на юго-западном Памире),

Ольхонский комплекс и Тажеранский массив: метаморфические породы ольхонской (двупироксеновые сланцы и гнейсы; биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы и плагиогнейсы; кварциты, кварцитогнейсы; метаультрабазиты, эклогитоподобные породы; доломитовые и кальцитовые мраморы; породы ангинской и цаган-забинской серии. Метасоматические породы - нефелиновые, скаполитовые, шпинелевые, форстеритовые, монтичеллитовые); эклогитовые породы - пос. Тонты, Улан-Харгана, Черноруд, п.-ов Хадарта, о. Баракчин, о. Замугой.

Палеоархейские и фанерозойские магматические гранитоидные (разнообразные граниты, аплиты, пегматиты) комплексы в фундаменте (бухта Песчаная, Бабушка, Бугульдейка, пос. Зама) и складчатом поясе обрамления (бухта Ая).

Щелочные и габброидные массивы в ольхонском комплексе – Тажеранский, Бирхинский, Бугульдейский массивы.

Святоноситы Байкальской провинции – Малобыстринский массив, Марковский и Эскольский массивы на п-ове Святой Нос (андрадит-и пироксеновые метасоматиты по кальцитовым мраморам и габбро; автохтонные и аллохтонные фации святоноситтов – андрадитовых сиенитов, открытых на Байкале П. Эсколя (Escola, 1921)

ТТГА Онотского и Таргазойского пояса это классические серогнейсовые ассоциации палеоархейского – неоархейского возрастов (междуречье Онот, Савина, большая и Малая Белая, Тагна). В них отмечаются автохтонные и аллохтонные плагио-и калишпатовые гранитоиды. Возможным является ознакомление с ТТГА Гарганской глыбы, палеопротерозойским кочериковским и фанерозойскими комплексами.

По имеющимся вопросам проведения экскурсий обращаться к к.г.-м.н. Левицкому Ивану Валерьевичу, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Мероприятия ВСО РМО

Одной из значимых страниц деятельности Восточно-Сибирского отделения РМО являлось организация и проведение международных специализированных (геологических, петрографических, минералогических) экскурсий в Восточной Сибири. С середины 60 гг. XX в. наша страна начала открываться для мира и в 1969 г. на оз. Байкал была проведена первая в стране полевая экскурсия (9 дней) в рамках программы изучения глубинных зон земной коры (АЗАПРО).

Объектами экскурсии, которую вели члены ВСО ВМО, были Слюдянские месторождения флогопита, раннедокембрийский разрез шарыжалгайской серии вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД); рапакивиподобные гранитоиды приморского комплекса в бухте Песчаной, метаморфические породы ольхонского и слюдянского комплексов, Тажеранский массив нефелиновых сиенитов с метасоматитами, метавулканиты Байкальского пояса (Путеводитель…, 1969). Успех этого мероприятия в мировом геологическом обществе был огромен и это способствовало тому, что все байкальские экскурсии, конкретные объекты стали известными у зарубежных исследователей. В последующем в Прибайкалье было проведено несколько десятков экскурсий в основном на этих же объектах в рамках международных (включая ООН), Всесоюзных и Всероссийских форумах различной тематики, организаторами или гидами которых были члены ВСО ВМО (РМО). В общей сложности в экскурсиях участвовало порядка 2 тысяч ученых практически со всего Мира.

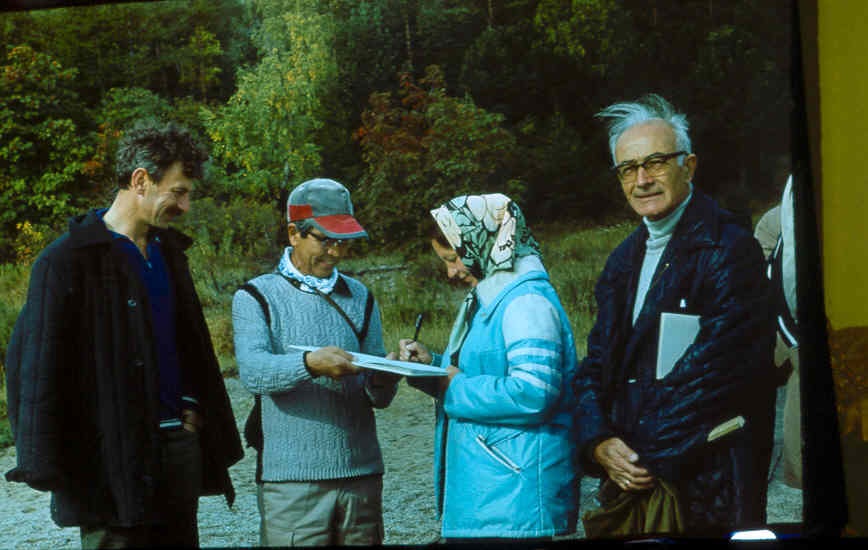

В 1978 году были проведены 2 байкальские экскурсии для участников XI сессии Международной минералогической ассоциации, которая проходила в Новосибирске. Экскурсия А1 осуществлялась до сессии с 27 августа по 1 сентября 1978 года, а В2 после – с 11 по 15 сентября. Экскурсии проводилась по байкальским объектам на 5 кораблях и в каждой должно было участвовать не больше 90 человек – столько людей можно было разместить на кораблях. Но во второй экскурсии было порядка 10 человек наших соотечественников, которые приехали по собственной инициативе без подтверждения их размещения на судах, ибо в первую очередь, отбирали иностранных ученых. Таким образом в обеих экскурсиях участвовало порядка 190 человек из 25 стран.

Проведение экскурсий на кораблях было обусловлено тем, что никакой инфраструктуры вблизи выбранных объектов не было. Гостиницы отсутствовали, самые удобные подходы были с оз. Байкала. Сам Байкал является лучшим объектом, и на нем даже «провально организованные» экскурсии всегда выглядели очень успешными – он своей мощью, красотой и обаянием убирает все человеческие огрехи.

В обоих экскурсиях была задействована большая часть кораблей, имевшихся тогда на оз. Байкал. Основная часть людей в обоих экскурсиях размещалась на единственном (легендарном на Байкале) тихоходном пароходе «Комсомолец», построенном в Англии в 1904 г. Он осуществлял пассажирские перевозки по озеру от порта Байкал до Нижнеангарска и на время экскурсий его рейсы были отменены. На «Комсомольце» были каюты в основном на 3-4 человека и с большим трудом в них можно было разместить всего 70-80 человек. Кроме него был использован экспедиционный флот СО АН СССР: относительно большой теплоход Лимнологического института «Верещагин», 2 экспедиционных катера Института земной коры «Бардин» и «Тресков», Энергетического института АН СССР – «Буревестник». Все они были сделаны на базе военного десантного корабля «Ярославец» и на них, не нарушая инструкций могло находится 8-10 человек. На теплоходе «Верещагин» комфортно размещались до 20 человек, но во время экскурсии там было до 30 пассажиров, которые жили не только в каютах, но и в лабораторных помещениях. В обоих экскурсиях наиболее почетные участники, почти все с женами находились на теплоходе «Верещагин» (рис. 1).

Рис. 1. Теплоход «Верещагин» во время проведения Экскурсии А1 (район 110 км КБЖД)

Комсомолец» ввиду его старости, отчаянно дымил. Он не мог подходить близко к берегу из-за большой осадки, всегда стоял на рейде, поэтому маленькие корабли типа «Ярославец» были необходимы не только для размещения на них экскурсантов, но и для их перевозки их с «Комсомольца» на берег (рис. 2,3). Когда оз. Байкал штормило, было проблемным как посадить людей на катера с «Комсомольца», потом причалить к берегу и их высадить. В первой экскурсии были трапы без поручней, поэтому во второй экскурсии попросили команды достать трапы с поручнями (рис. 4).

Рис. 2. Посадка экскурсантов на катера с парохода «Комсомолец». Экскурсия В2, Белая выемка

Рис. 3. Высадка с катеров на берег самой первой группы экскурсантов. Экскурсия В2, Белая Выемка.

Рис. 4. Экскурсия на Белой Выемка. Окончание экскурсии и посадка на катер.

Руководство Восточно-Сибирского филиала АН СССР, в лице директора Института Земной коры Н.А. Логачева, делало все возможное, чтобы успешно провести мероприятие. Непосредственно за организацию обеих экскурсий отвечал К.Г. Леви. К началу экскурсий был выпущен путеводитель экскурсий (Минералогия Прибайкалья, 1978). Каждый из нас вел свои экскурсионные маршруты и отвечал за людей на определенных судах. А.А. Конев за – «Комсомолец», Б.М. Шмакин за «Верещагин», мы с В.Г. Ивановым за «Буревестник», Ф.В. Кузнецова и Л.З. Резницкий – за "Бардин и "Тресков". На маленьких кораблях размещались делегаты соцстран (ГДР, Польши, Чехословакии). Все корабли были старые, экспедиционные, с минимумом комфорта, кустарно переоборудованные. Они конечно были не очень хорошо пригодны к проведению экскурсий международного уровня, но других не было.

На «Верещагине» в обоих экскурсиях размещались лидеры минералогии того времени. В экскурсии А1 это Х. Штрунц (ФРГ), Р. Хауи (Великобритания), К Гийоме (Франция) с женами. В связи с плохой приспособленностью кораблей для проживания поначалу было много претензий. В день размещения на «Верещагине» жена Х. Штрунца отказалась идти на «Верещагине», обозвав корабль «туалетом», но потом согласилась. Ведь назад не уедешь, да и с билетами проблем хватало. Все бытовые проблемы, касающиеся обитания на кораблях кончились сразу же после проведения первой экскурсии - осмотре разреза метаморфических пород по р. Слюдянке, Слюдянского месторождения флогопита и мраморов Перевала. Сказать, что всем все понравилось ничего не сказать, так как был восторг от увиденного и радость от объектов, организации проведения в маршрутах. С первого дня появилась дружеская атмосфера общения и познания наших минералов и пород. Иногда приходилось и решать снабженческие проблемы. так вместо помощи нашим коллегам в проведении Слюдянской экскурсии, мы в это время с В.Г. Ивановым усиленно искали минеральную воду в Слюдянке и Байкальске, ибо ее не могли закупить в Иркутске. А чистую байкальскую воду большинство экскурсантов отказалось пить, несмотря на то, что мы всем демонстрировали ее безопасность. Никто не верил, что в Байкале вода пригодна для потребления. На следующий день был осмотр Белой выемки на КБЖД – крупного обнажения кальцифиров и редких метасоматических пород с нефелином, содалитом, шпинелью, пироксенами в шарыжалгайском комплексе. Как оказалось, Р. Хауи во время войны был летчиком и ранен в ноги, поэтому не мог подниматься в горку, спускаться, и его наши сотрудники, не занятые в экскурсиях, носили на носилках.

После Белой выемки был осуществлен переход в Приольхонье – район бухты Ая. Здесь были осмотрены амазонитовые пегматиты в гранитном массиве и отсюда на автобусах был осуществлен переезд на Тажеранский массив нефелиновых сиенитов, где были продемонстрированы редкие типы метасоматитов и новые минералы (рис. 5).

Рис. 5. Тажеранский массив. Экскурсия В 2.

На обратном пути в Иркутск была сделана остановка в бухте Песчаной, где были показаны рапакивиподобные граниты. В целом, за 5 дней экскурсий произошло коренное изменение взаимоотношений между экскурсантами и организаторами – наши гости перестали обращать внимание на старые необорудованные по западным меркам корабли, их неотмытость, бытовую неустроенность (не помыться, не побриться).

Во второй экскурсии участвовали, те же корабли, кроме «Буревестника». По прежнему на «Верещагине» размещались классики минералогии – И. Костов (Болгария), К. Яги (Япония) (рис. 6), П. Уайли (США), В.А. Франк-Каменецкий (СССР), П. Зарич (Югославия). Экскурсии осуществлялись по прежнему графику, теми же гидами, и их вести с учетом опыта первой было легче, поэтому она прошла без осложнений.

Рис. 6. Экскурсия В2 на граниты приморского комплекса. Бухта Песчаная.

Справа налево академик И. Костов (Болгария), З.И. Петрова (СССР),

проф К. Яги (Япония), Л.З. Резницкий (СССР).

В 1984 году в Москве был XXVII Международный геологический конгресс. Его проведение определялось на государственном уровне, поэтому экскурсии разного плана –геологические, петрографические, минералогические, гидрогеологические – проводились по всей стране. Их организатором было Министерство геологии СССР, которое полностью взяло на себя финансирование, транспортное обеспечение, создание инфраструктуры экскурсий. Объекты для них подбирались сотрудниками АН СССР. На Байкале проводилось 4 экскурсии – гидрогеологическая, геоморфологическая, минералогическая и петрографическая (Юг Восточной Сибири, 1984). В проведение последних двух участвовали члены ВСО ВМО и мы вместе с Иркутским геологоуправлением за полгода начали подготовку к ним. Объектами минералогической экскурсии были метасоматические породы Белой выемки КБЖД, Слюдянские месторождения флогопита и мраморов, Малобыстринское месторождение лазурита, Тажеранский массив щелочных пород. Петрографическая экскурсия включала ознакомление с породами шарыжалгайской серии и Белой выемки КБЖД, рапакивиподобными гранитоидами приморского комплекса в бухте Песчаной, эклогитоподобными и метаморфическими породами ольхонского комплекса в урочище Улан-Харгана.

Государственная поддержка обеспечила безупречную организацию проводимых экскурсий – где мы просили были пробурены скважины, вырыты и хорошо зачищены канавы, шурфы, а в местах их проведения были сколочены туалеты, в ряде случаев построены мосты и приведены в порядок дороги, которые стоят до сих пор – Малобыстринское месторождение лазурита. Очень хорошо было налажено питание, как на кораблях, так и в маршрутах. Самое главное, то что отправка образцов за границу была налажена прямо из гостиницы Листвянки, без всяких проволочек. На это было выделено время. Мы сами подписывали таможенные декларации о вывозе образцов за границу.

Автор д.г.-м.н. профессор Левицкий В.И.

Библиография

Байкал. Геология. Человек. (Составители Грудинин М.И., Чувашова И.С.). Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. 239 с.

Геологические Памятники Байкала (Отв. редактор М.И. Грудинин). Новосибирск: Наука, 1993. 160 с.

Геология гранулитов. (Путеводитель Байкальской экскурсии международного симпозиума в рамках проектов «Геохимия архея» и «Металлогения докембрия» МПГК). Иркутск: Изд. Вост.-Сиб. филиала СО АН СССР, 1981. 98 С.

Геология Прибайкалья (Путеводитель геологической экскурсии ХII сессии АЗОПРО). Иркутск: Изд. Ин-та земной коры АН СССР, 1969. 151 с.

Глебовицкий В.А., Левченков О.А., Левицкий В.И., Ризванова Н.Г., Левский Л.К., Богомолов Е.С., Левицкий И.В.. Возрастные рубежи проявления метаморфизма на Китойском силлиманитовом месторождении (Юго-Восточное Присаянье)// Доклады академии наук . 2011. Т. 436, № 3. С. 351-355.

Грабкин О. В., Мельников А. И. Структура фундамента Сибирской платформы в зоне краевого шва. Новосибирск: Наука, 1980. 90 С.

Иванов В.Г., Сапожников А.Н. Лазуриты СССР. Новосибирск: Наука, 1985. 171 с.

Иванова Г.Н., Левицкий В.И., Павлова Л.А. Вещественный состав материала железоделательного производства на острове Ольхон // Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология и разведка рудных месторождений. Выпуск 4. (30) Иркутск: Изд-во ИРГТУ. 2007. С. 100-111.

Канева Е.В., Черепанов Д.И., Суворова Л.Ф., Сапожников А.Н., Левицкий В.И. Ромбический лазурит Тултуйского месторождения (Прибайкалье) // Записки РМО. 2010. Ч. 139. Вып. 4. С. 95-101.

Коленко Б. 3. Кристаллические известняки и кальцифиры Белой выемки // Петрографические эскизы. Породы на Кругобайкальской железной дороге. М., 1929. 78 С.

Коленко Б. 3. Перидотит Крутой Губы //Петрографические эскизы. (Отдельный оттиск из записок Императорского Минералогического общества. 2-я серия, ч. Ш). Петроград, 1916. с. 231-288.

Коленко Б. 3. Породы обнажений на Кругобайкальской железной дороге // Петрографические эскизы. М., 1926. 128 С.

Коржинский Д.С. Биметасоматические флогопитовые и лазуритовые месторождения архея Прибайкалья. М.: И-во ИГН АН СССР, 1947. 164 с.

Левицкий В.И. Петрология и геохимия метасоматоза при формировании континентальной коры. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео». 2005. 348 С.

Левицкий В.И. Петрология, минералогия и генезис Онотского талькового месторождения // ЗВМО. 1994. Ч. СХХIII, № 6. С. 20-32.

Левицкий В.И. Типизация метасоматитов докембрийской континентальной коры // ЗВМО, 1998. Ч. СXXVII. № 2. С. 26-40.

Левицкий. В.И. История Восточно-Сибирского отделения Российского минералогического общества, его роль в создании минерально-сырьевой базы страны и развития минералогических знаний /Российское минералогическое общество глазами современников. Сборник статей по истории геологических знаний. Санкт-Петербург. 2015. С. 99-108. ISBN 978-5-98709-927-8.

Левицкий В.И., Левицкий И.В. Китойская серия Юго-Восточного Присаянья – новые геологические, петрологические и геохимические данные // Гранулитовые комплексы в геологическом развитии докембрия и фанерозоя (Материалы II Российской конференции по проблемам геологии и геодинамики докембрия, , 2-4 октября 2007 г., Cанкт-Петербург). С.П.: ИГГД. 2007. С. 88-91.

Левицкий В.И., Левицкий И.В. Генетическая природа и минерагения палеопротерозойских гранитоидов юга фундамента Сибирской платформы // Всерос. научн. конф. (с международным участием), посвященной 80-летию ИГЕМ РАН. ИГЕМ. 2010. С. 108-109.

Левицкий В.И., Левицкий И.В., Котов А.Б., Скляров Е. В. Святоноситы Тажеранского массива – первые данные о геологическом положении и вещественных характеристиках //Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту) (Материалы сов, Иркутск, 10-14 октября). Иркутск: ИЗК СО РАН. 2009. С. 166-169 .

Левицкий В.И., Котов А.Б., Резницкий Л.З., Сальникова Е.Б., Ковач В.П., Левицкий, И.В., Бараш И.Г., Анисимова И.В. Вещественные характеристики и обстановки формирования докембрийских гранитоидов в Присаянском выступе // Граниты и эволюция Земли: геодинамическая позиция, петрогенезис и рудоносность гранитоидных батолитов (Материалы Международной геологической конференции 26 - 29 августа 2008 г., Улан-Удэ). Улан-Удэ: Из-во Бурятского научного центра СО РАН. 2008. С. 218 -220.

Левицкий В.И., Мельников А.И., Резницкий Л.З. и др.. Посткинематические раннепротерозойские гранитоиды Юго-Западной части Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2002. № 8. Т. 43. С. 717-732.

Левицкий В.И., Мельников А.И., Сандимирова Г.П. Эволюция эндогенных процессов в зоне сочленения гранит-зеленокаменных и гранулит-гнейсовых областей (Ю-В Присаянье) // Геодинамические режимы формирования Центрально-Азиатского складчатого пояса. Москва. Изд-во; ИТЕРМЕТ-ИНЖИНИРИНГ. 2001. С. 142-167.

Левицкий В.И., Павлова Л.А. Рубинсодержащая минерализация в слюдянском комплексе Юго-Западного Прибайкалья // Записки ВМО. 1998. № 6. С. 84-88.

Левицкий В.И., Павлова Л.А., Левицкий И.В. Минералогия и генезис Нухунгольского проявления корунда (Юго-Восточное Присаянье) // Записки Российского минералогического общества. 2012. Ч. CXLI, № 6. С. 84-95.

Левицкий В.И., Петрова В.И. Эволюция вещества при формировании святоноситов // Геохимия, 1982. № 10, С. 1525-1530.

Левицкий В.И., Петрова З.И. Минеральные ассоциации Белой Выемки // Минералогия Прибайкалья (Путеводитель экск. XI Cъезда ММА). Иркутск: ИЗК АН СССР 1978. с. 52-66.

Левицкий В.И., Петрова З.И. Метасоматические породы Белой Выемки // Путеводитель Байкальской экскурсии, Прибайкалье (VII Всесоюзное петрографическое совещание). Иркутск: ИЗК СО РАН, 1986. С. 15-23.

Левицкий В.И., Петрова З.И. Некоторые закономерности формирования проявлений благородной шпинели в Прибайкалье // Минералогия и генезис цветных камней Восточной Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. С. 5-12.

Левицкий В.И., Петрова З.И. О последовательности формирования высокотемпературных аподоломитовых метасоматитов при ультраметаморфизме древних глубокометаморфизованных комплексах // Геохимия, 1982. № 3. С. 364-368.

Левицкий В.И., Петрова З.И., Гормашова Г.С. Высокотемпературные апосланцевые метасоматиты в докембрии Западного Прибайкалья // ДАН СССР, 1983. Т. 271, № 5. С. 1206-1210.

Левицкий В.И., Петрова З.И., Иванов В.Г и др. Особенности химического состава скаполитов Прибайкалья // Минералогический журнал, 1985. Т. 7, № 6. С. 46-55.

Левицкий В.И., Петрова З.И., Лаврентьев Ю.Г. и др. Бариевые флогопиты из Слюдянского района (Южное Прибайкалье) // Записки ВМО. 1977. Ч. 106, Вып. 2, 1977. С. 232-235.

Левицкий В.И., Плюснин Г.С. Новые данные по петрологии, геохимии и геохронологии Быстринского массива // Геология и геофизика, 1991. № 2. С. 22-28.

Левицкий В.И. Резницкий Л.З., Сальникова Е.Б., Левицкий И.В., Котов А.Б., Бараш И.Г., Яковлева С.З., Анисимова И.В., Плоткина Ю.В.. Возраст и происхождение китойского месторождения силлиманитовых сланцев (Восточная Сибирь) // ДАН. 2010. Т. 431. № 3. С. 386–391.

Левицкий В.И, Резницкий Л.З., Котов А.Б., Ковач В.П., Сальникова Е.Б., Макагон В.М., Конев А.А. , Сандимирова Г.П. Возраст формирования и изотопные характеристики святоноситов Байкальской провинции // Изотопное датирование процессов рудообразования, магматизма, осадконакопления и метаморфизма (Материалы Всероссийcкой конференции «Изотопное датирование – III». 6-8 июня. Москва). ИГЕМ. 2006. с. 153-158.

Левицкий В.И., Резницкий Л.З., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Ковач, В.П. Конев А.А., Сандимирова Г.П., Макагон В.М., Павлова Л.А., Бараш И.Г., Левицкий И.В., Елизарова М.В. Геологические и вещественные особенности святоноситов // Проблемы геохимии эндогенных процессов и окружающей среды. Том 2. Геохимия магматических метаморфических и метасоматических процессов (Материалы Всероссийской конференции (с участием иностранных ученых), посвященной 50-летию Ин-та геохимии и памяти академика Л.В. Таусона, 24-30 сентября 2007 г.). Иркутск: Институт геохимии СО РАН. 2007. С. 147-151.

Левицкий В.И., Сальникова Е.Б., Котов А.Б. и др. Возраст формирования апокарбонатных метасоматитов шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы (Юго-Западное Прибайкалье: U-Pb данные по бадделеиту и циркону. Доклады академии наук РАН. 2004. Т. 399. №9. С. 642-646.

Минералогия Восточной Сибири на пороге XXI века (новые и редкие минералы). М.: Интермет Инжиниренг, 2001. 240 с.

Петрова З.И., Жидков А.Я., Левицкий В.И и др. Святоноситы п-ва Святой Нос (Байкал) // Известия АН СССР. Сер. геол, 1981б, № 3. С. 26-40.

Петрова З.И., Левицкий В.И. Петрология и геохимия гранулитовых комплексов Прибайкалья. Новосибирск: Наука. 1984. 200 С.

Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Левицкий В.И., Резницкий Л.З., Ковач В.П., Яковлева С.З., Мельников А.И., Бараш И.Г., Козаков И.К., Тодт В. Возрастные рубежи высокотемпературного метаморфизма в кристаллических комплексах шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы: результаты U-Pb датирования единичных зерен циркона // Стратиграфия. Геологическая корреляция. Том 15, № 4. 2007. С. 3-19.

Юг Восточной Сибири (Сводный путеводитель экскурсий 037, 038, 039, 040. 27 МГК. Изд-во Наука: Москва. 1984. 168 С.

Eskola P. On the igneous Rocks of Sviatoy Noss in Transbaikalia // Overs. Finska Vetensk. Soc. Forhandl. 1921. Bd. LXIII, avd A, № 1. 100 p.

Kaneva E. V., Cherepanov D. I., Suvorova L. F., Sapozhnikov A. N., and Levitsky V. I.. Orthorhombic Lazurite from the Tultui deposit in the Baikal Region // Geology of Ore Deposits, 2011, V. 53, № 7, pp. 678-682.

Sapozhnikov A.N., E.V. Kaneva, D.I. Cherepanov, L.F. Suvorova, V.I. Levitsky, L.A. Ivanova, L.Z. Reznitsky. Vladimirivanovit, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O, a new mineral of the sodalite group // Geology of the The Deposita. Pleiades Publishing, Ltd. 2012, V. 54, № 7, p. 36-45.

Уникальные геологические объекты Прибайкалья и Восточной Сибири

Согласно закона об охране оз. Байкал – любая промышленная деятельность в зоне примыкающей к озеру Байкал запрещена. Но на Байкале есть то, что можно назвать «природные минералогические заповедники». Это, прежде всего, по определению А.Е. Ферсмана Слюдянский "природный минералогический музей". Ведь начиная с XVIII именно из Слюдянки и Слюдянского района поступали образцы которые получили название здесь байкалита (диопсида), скаполита (строгановит – желто- зеленые удлиненно-призматические кристаллы и фиолетовый – главколит или глауколит), апатит (мороксит), а также шпинель, флогопит, кварц, лазурит, биотит, гранат, полевой шпат (солнечный и лунный камень, амазонит), волластонит, редкие и редкоземельные минералы из Слюдянских месторождений. В последнее время здесь было открыто 16 новых минералов. На звание природного минералогического музея могут претендовать такие объекты в районе и на побережье оз. Байкал – Малобыстринское, Слюдянское и Тултуйское месторождения лазурита; Тажеранский щелочной массив с его редчайшей минерализацией; выходы карбонатных пород в шарыжалгайской серии – Белая Выемка и порт Байкал; ряд объектов с уникальными породами и минералами в ольхонском комплексе – урочище Улан-Харгана, полуостров Хадарта, остров Зомугой и Баракчин, мыс Будун; в святоносском комплексе – полуостров Святой Нос (рис. 1, 2).

Рис.1. Накат на побережье, полуостров Святой Нос

Кроме того, в экватории озера Байкал находятся известные в стране месторождения облицовочного материала – мраморов Буровщинское, Бугульдейское, гранитов – Орленок, Рассоха др., которые доступны, но не вовлечены как объекты для научного и познавательского туризма. Все они могут быть предметом специализированных геологических, минералогических, петрографических экскурсий.

Рис. 2. Берег Байкала в районе 104 км КБЖД, Белая Выемка

В Восточном Саяне существует огромное количество уникальным геологических объектов, среди них проявления различного генезиса, масштабов. Среди них можно отметить месторождения редкометальных пегматитов (рис. 3), нефрита, талька, магнезита, графита, железных руд, мраморов, гипса.

Рис. 3. Район Восточно-Саянской редкометалльной пегматитовой провинции.

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)

112-120 км Кругобайкальской железной дороги

Гранитоиды приморского комплекса

Святоноситы Байкальского региона

Коллекционные минералы и породы Прибайкалья

Автор д.г.-м.н. профессор Левицкий В.И.

Новые минералы открытые членами ВСО РМО

Уровень развития минералогии в стране определяется открытием в ней новых минералов. Членами Восточно-Сибирского отделения ВМО и РМО с момента основания было, открыто 32 минерала: тинаксит (1965), тажеранит (1969), азопроит (1970), чароит (1978), хлормагалюминит (1982), таусонит (1984), калининит (1985), наталиит (1985, рис. 1-2), земкорит (1988), флоренсовит (1989), олекминскит (1991), быстрит (1991, рис. 1), висмутоколубит (1992), тункит (1992), ольхонскит (1994), магнезиокулсонит (1995), одинцовит (1995), хромфиллит (рис. 4; 1997), борокукеит (1998), ванадиодравит (2000), бираит (2003), окси-ванадио-дравит (2012), батисивит (2007), оксиванит (2008), купрокалининит (2010), павловскиит (2011), владимиривановит (2011, рис. 5-7), галускинит (2011), окси-хром-дравит (2012), ванадио-окси-хром-дравит (2012), хромо-алюмино-повондраит (2013), сульфогидробыстрит (2015). В регионе обнаружено не менее 50 вторых и третьих находок минералов в Мире. Среди них афганит (рис. 8) – на Тултуйском и Малобыстринском месторождениях он породообразующий минерал, образующий гексагональные кристаллы. Кроме того, выявлены разности редчайших магматических и метасоматических пород, которые вызывают у исследователей особый интерес.

|

Рис. 1. Кварцевые породы с хром-ванадиевой минерализацией. В подобных породах Л.З. Резницким обнаружены следующие новые минералы: калининит, наталиит, флоренсовит, магнезиокулсонит, хромфиллит, ванадиодравит ,окси-ванадио-дравит, батисивит , оксиванит, купрокалининит , павловскиит, окси-хром-дравит, ванадио-окси-хром-дравит, хромо-алюмино-повондраит. |

|

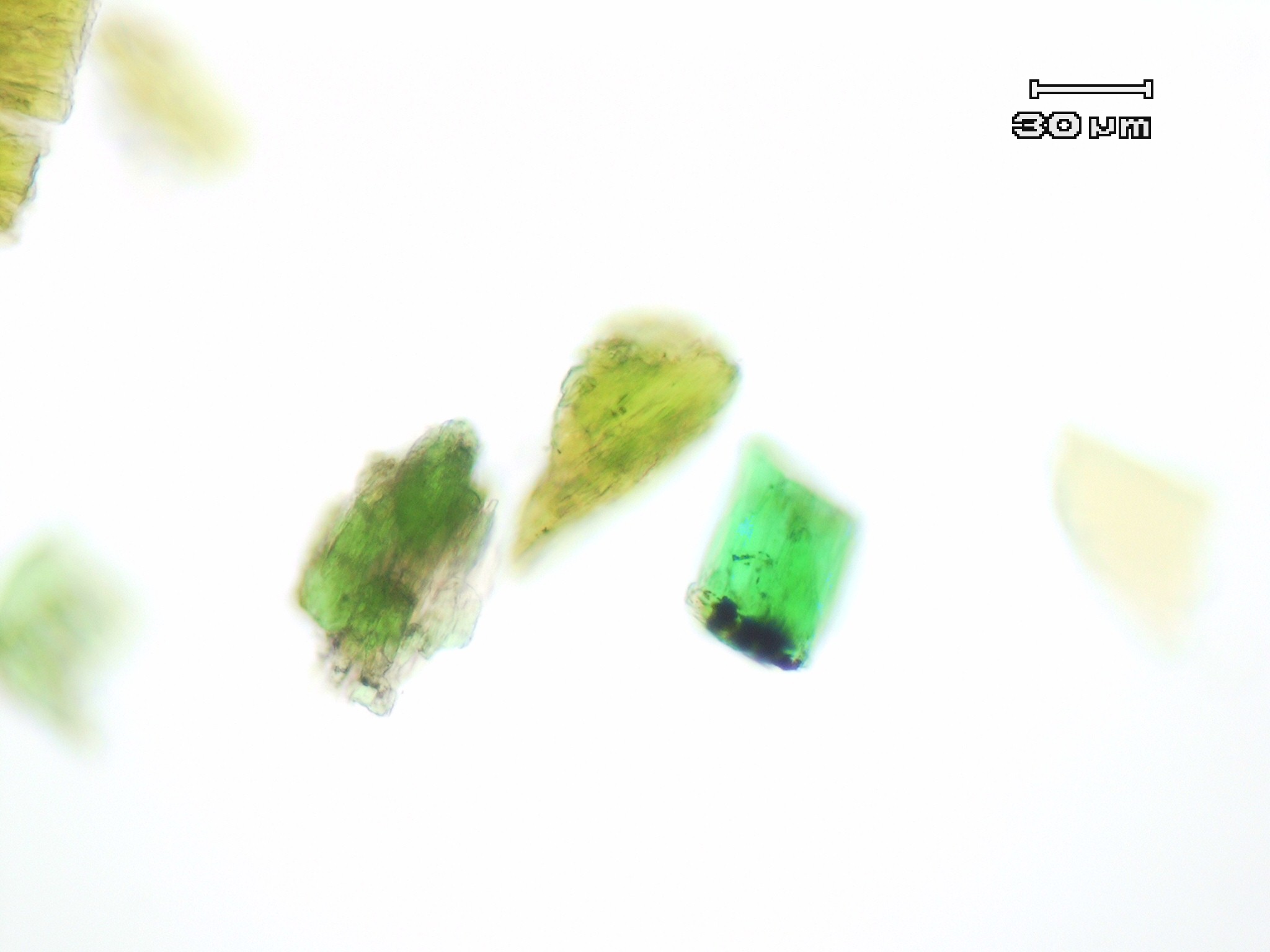

Рис. 2. Наталиит - ванадиевый пироксен (иммерсионный препарат). В препарате из зерен четко проявлен плеохроизм, присущий этому минералу. |

|

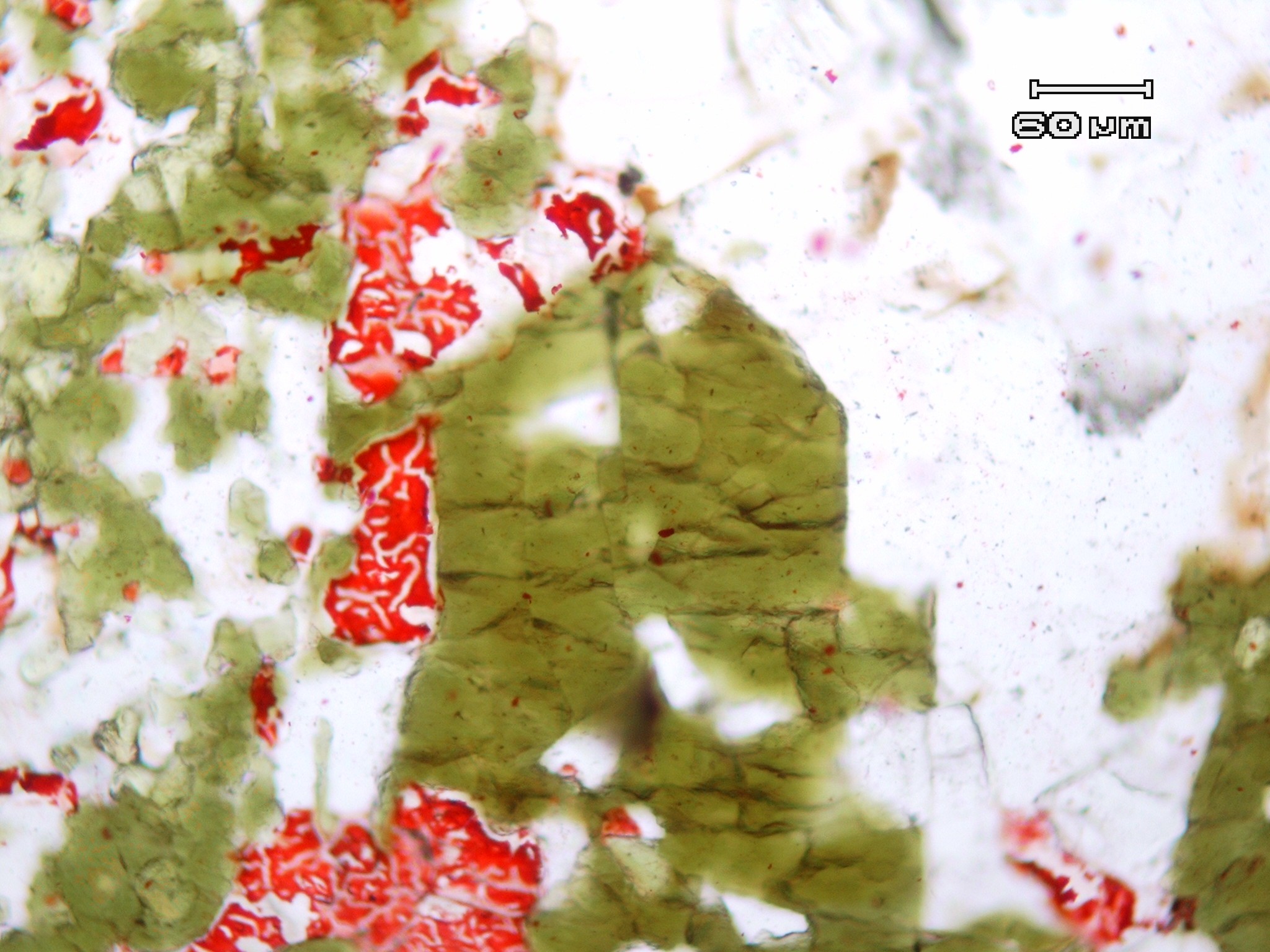

Рис. 3. Хромфиллит |

|

Рис. 4. Хромфиллит |

|

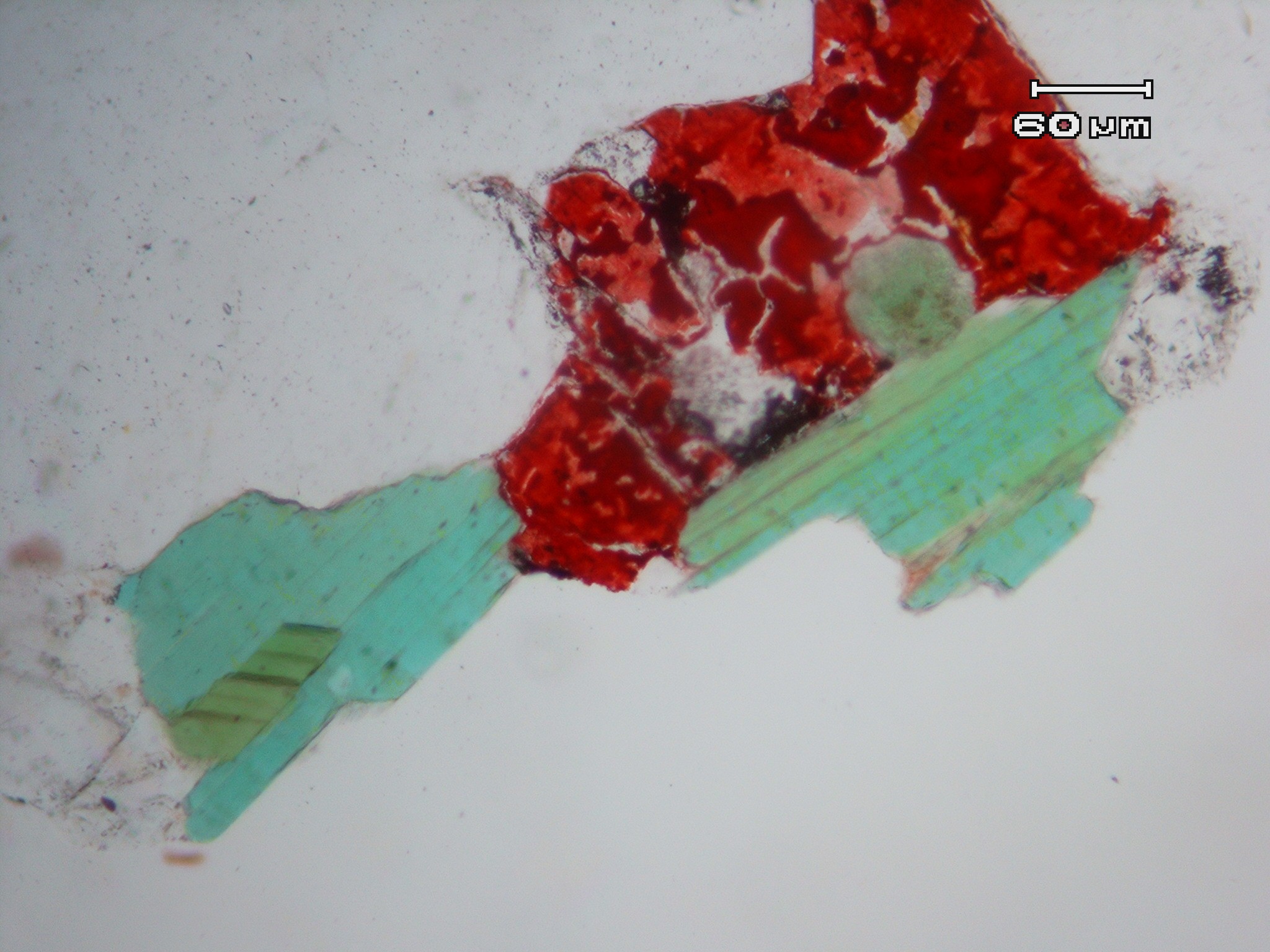

Рис. 5. Владимиривановит |

|

Рис. 6. Владимиривановит |

1. 1. 2. 2. 3. 3. |

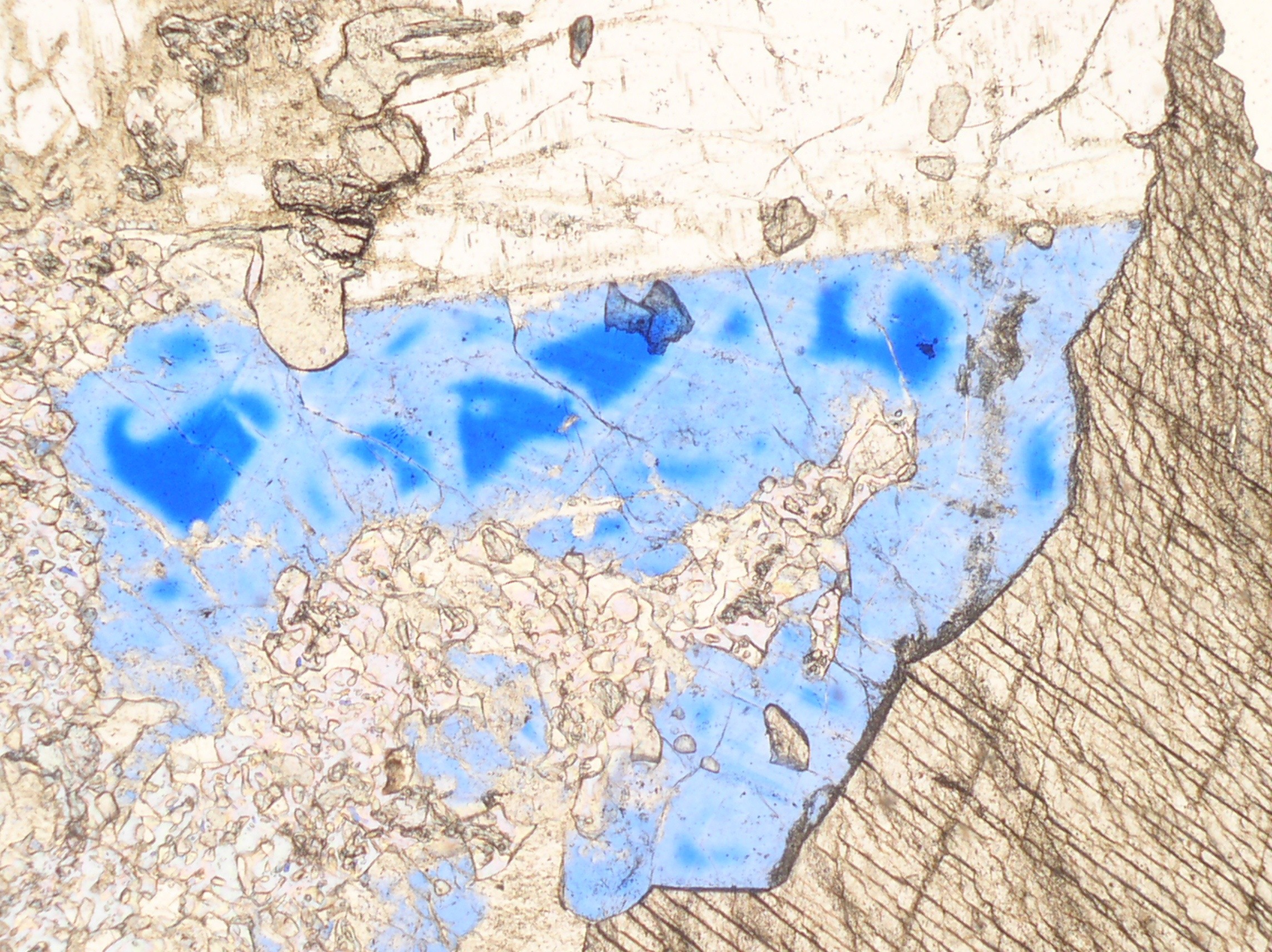

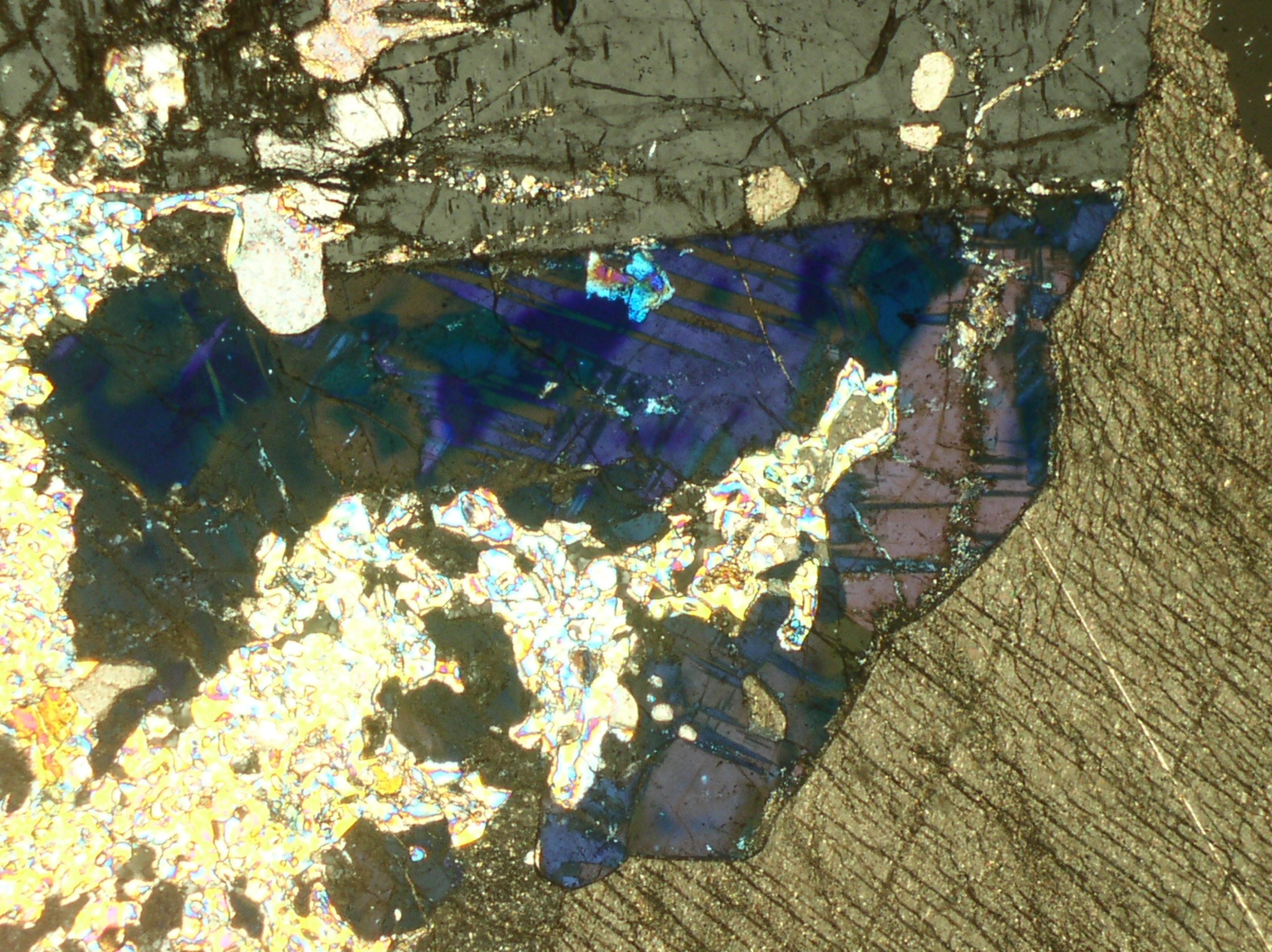

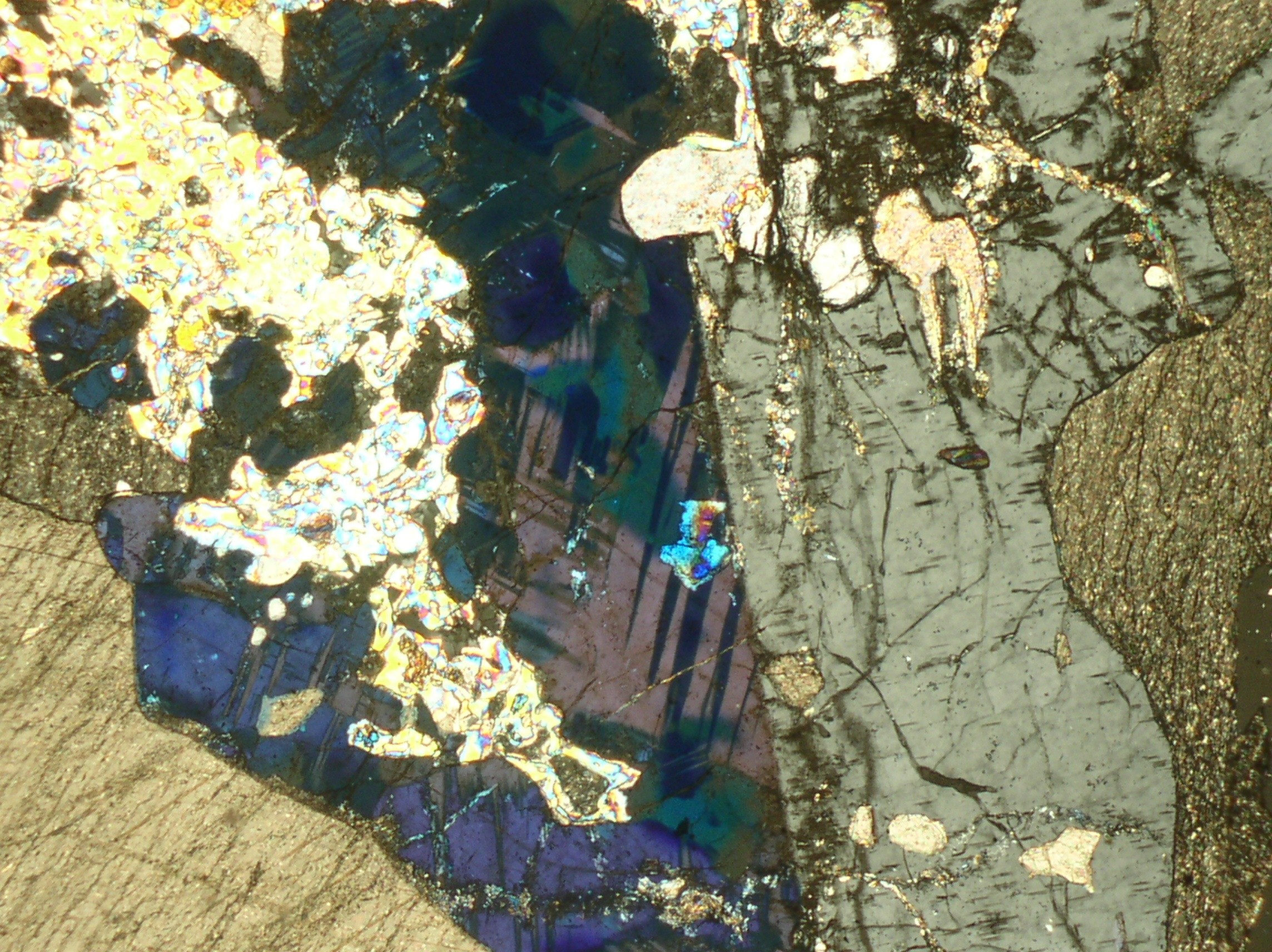

Рис. 7. Владимиривановит в шлифах. 1 – в проходящем свете, 2-3 – в скрещенных николях до и после повороте столика на 90º. |

|

Рис. 8. Афганит (голубой) с лазуритом (синий) |

Минерал |

Формула |

Год |

Тажеранит |

(Zr, Ti, Ca)O2 |

1969 |

|

Азопроит |

(Mg, Fe2+)2(Fe3+, Ti, Mg)BO3 |

1970 |

|

Хлормагалюминит |

(MgFe2+)4Al2(OH)12(Cl2CO3)∙2H2O |

1982 |

|

Таусонит |

SrTiO3 |

1984 |

|

Калининит |

ZnCr2S4 |

1985 |

|

Наталиит |

NaVSi2O6 |

1985 |

|

Земкорит |

Na2Ca(CO3)2 |

1988 |

|

Флоренсовит |

CuCr1.5Sb0.5S4 |

1989 |

|

Олекминскит |

Sr(Sr, Ca, Ba)(CO3)2 |

1991 |

|

Ольхонскит |

Cr2Ti3O9 |

1994 |

|

Магнезиокулсонит |

MgV2O4 |

1995 |

|

Одинцовит |

K2Na4Ca3Ti2Be4(Si6O18)2O2 |

1995 |

|

Хромфиллит |

KCr2(AlSi3O10)(OH)2 |

1997 |

|

Ванадиодравит Окси-ванадио-дравит |

NaMg3V6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 NaV3(V4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |

2000 2012 |

|

Бираит |

Ce2Fe2+(Si2O7)(CO3) |

2003 |

|

Батисивит |

BaTi6V8(Si2O7)O22 |

2007 |

|

Оксиванит |

V3O5 |

2008 |

|

Купрокалининит |

CuCr2S4 |

2010 |

|

Павловскиит |

Ca8(SiO4)2(Si3O10) |

2011 |

|

Владимиривановит |

Na6Ca2(Al6Si6O24)(SO4,S3,S2,Cl)2·H2O |

2011 |

|

Галускинит |

Ca7(SiO3)3(CO3) |

2011 |

|

Окси-хром-дравит |

NaCr3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |

2012 |

|

Ванадио-окси-хром-дравит |

NaV3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |

2012 |

|

Ванадио-окси-дравит |

NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |

2012 |

|

Хромо-алюмино-повондраит |

NaCr3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |

2013 |

| Сульфгидрилбистрит | Na5К2Са(Al6Si6O24) (S5)(SH) | 2016 |